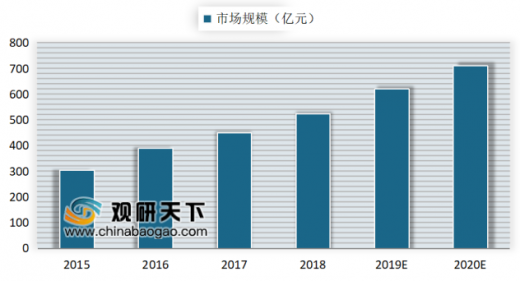

2018 年,全球 MEMS 传感器市场规模约为 146 亿美元,同比增长 10.8%,Yole Development 预测,2018-2022年MEMS 传感器全球市场规模年化增速预计将达14.85%。我国 MEMS 产业仍处于追赶阶段,目前进口率在 60%以上,具有广阔的国产替代空间。根据IDC统计,2018 年,我国 MEMS 传感器行业规模 523 亿元,同比增长 19.5%,预计 2018-2020 年年化增速为 17.41%。

参考观研天下发布《2019年中国MEMS传感器市场分析报告-市场现状调查与发展商机研究》

2015-2020 年中国 MEMS 传感器市场规模与增长

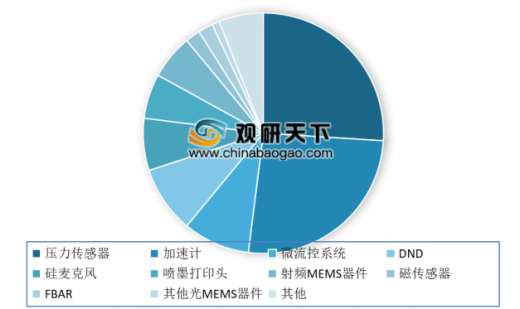

从产品使用结构来看,国内MEMS公司在营业规模、技术水平、产品结构、与国外有明显差距,60%-70%的设计产品集中在加速度计、压力传感器等传统领域。工艺开发是中国MEMS行业目前面临最主要的问题,产品在本身技术实力和生产工艺还有待于进步。

在区域分布方面,根据SITRI机构研究,我国MEMS企业主要分布在上海、苏州、无锡等地,分别占比19%、18%和16%。长三角、珠三角为产业集中区域。

中国主要MEMS企业区域分布(单位:%)

在物联网时代,符合需求的传感器必须具备低功耗、微型化、智能化、多功能复合等特性。近年来,基于 MEMS 技术,通过把微米级的敏感组件、信号处理器、数据处理装臵封装在一块芯片上,可通过硅基于微纳加工工艺进行批量制造,具有微型化、低成本、低功耗、集成化的特征,广泛用于汽车、消费电子、工业、医疗、航空航天、通信等领域。

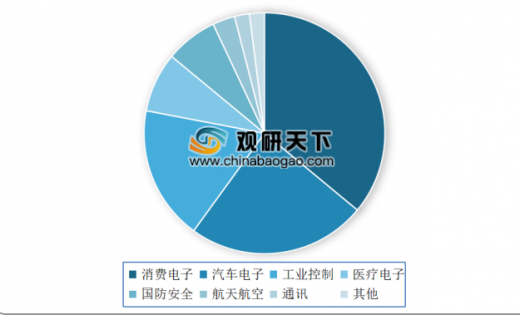

消费电子、汽车电子和工业控制是应用 MEMS 最多的三个下游板块,其中智能终端的需求是近年最大的增长点。

汽车电子:MEMS 压力传感器主要应用在测量气囊压力、燃油压力、发动机机油压力、进气管道压力及轮胎压力。

运动追踪系统:MEMS 传感器可以用来进行 3D 人体运动测量,对每一个动作进行记录,随着 MEMS 技术的进一步发展,MEMS 传感器的价格也会随着降低,这在大众健身房中也可以广泛应用。

手机拍照领域:MEMSDrive 的防抖技术是透过陀螺仪感知拍照过程中的瞬间抖动,依靠精密算法,计算出马达应做的移动幅度并做出快速补偿。

中国MEMS传感器主要应用领域市场份额(单位:%)

物联网推动 MCU 再发展,国产进口替代未来可期

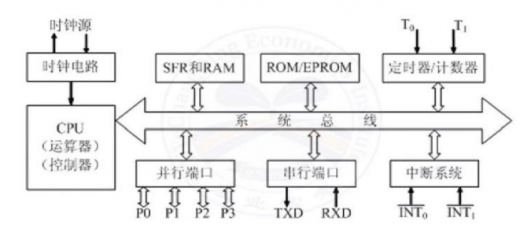

MCU 全称是 Micro Control Unit,也称为单片机,是指随着大规模集成电路的出现及发展,将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上,规格和频率进行缩减,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。

MCU 基本结构

MCU 是所有嵌入式系统的核心,按位数可以分为 4 位、8 位、16 位、32 位处理器,位数越高代表芯片功能越强大,但芯片功耗也越大。下游十分广泛,包括家电、数码、汽车、工业、医疗健康等领域。

MCU位数 |

相关应用 |

4 位 |

计算器、车用仪表、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、儿童玩具、计量秤、充电器、汽车胎压计、温湿度计、遥控器等 |

8 位 |

马达控制器、电动玩具、呼叫器、传真机、电话录音机、键盘及 USB等 |

16 位 |

移动电话、数字相机及摄录放影机等 |

32 位 |

智能家居、物联网、电机驱动、安防、指纹识别、屏幕触控、打印机与传真机等 |

64 位 |

高阶工作站、多媒体互动系统、高级电视游乐器、高级终端机等 |

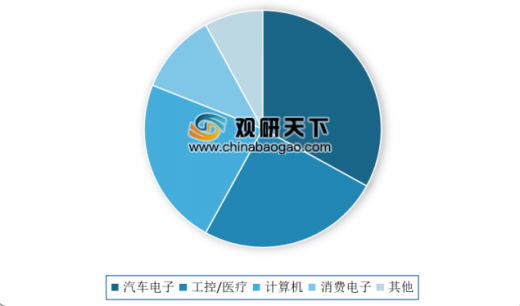

物联网时代,由于设备需要进行实时性高效智能的信息处理需求,同时需要与其他设备进行信息交互,这些需求都是由 MCU 满足,导致其成为产品设备的核心部件。目前,全球 MCU 应用领域占比比重依次为汽车电子(33%)、工控/医疗(25%)、计算机(23%)、消费电子(11%)及其他(8%)。

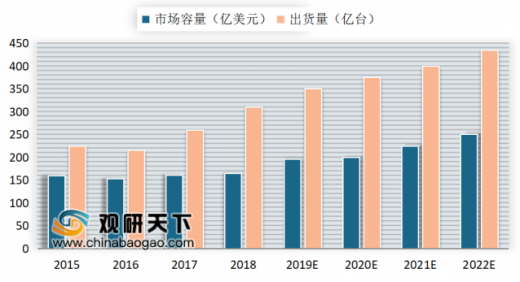

IC Insights 数据显示,2015-2018 年,全球 MCU 市场容量与出货量稳定增长,平均价格降幅明显,2018 年全球 MCU 市场达到186.2 亿美元,过去3 年年复合增速11.4%。预计 2018-2022 年行业销售额复合增速6.42%,2022 年 MCU 全球市场规模有望接近 240 亿美金。

全球 MCU 各应用领域占比

2015-2022 全球 MCU 市场规模与出货量

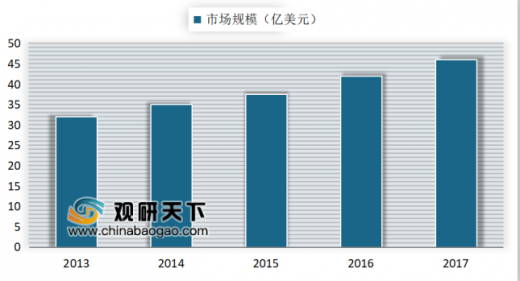

受益于中国的家电、汽车、工业等市场的蓬勃发展,物联网驱动下的下游应用需求不断增加,同时,中国不断推出复杂化、高价格的创新型产品,如共享单车、共享充电宝等,促使中国 MCU 市场高速增长。根据 IHS Markit 的统计,2017 年,我国 MCU 市场需求已达 46 亿美元,过去 5 年年复合增长率高达 9.5%。

2013-2017 年中国MCU市场规模与增长率(亿美元)

由于 MCU 用于控制的运算量较小,产品更新迭代速度较慢,为国内公司提供了技术加速赶超、产品进口替代的机会。目前,在较为低端的消费电子领域,中国已经实现了一定规模的进口替代;在汽车电子、工业控制等对 MCU 性能要求更高的领域,随着本土企业技术不断积累,新工艺推出速度加快,品牌知名度和市场认知度不断提高,未来也将实现进口替代。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。