“高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。”今年政府工作报告中,中国高铁再次引发关注。春运中,百姓也切实感受到铁路出行的新变化。

两会期间,全国人大代表、中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福接受了新华社记者专访,回应了社会关注铁路的众多热点问题。铁路事业实现重大跨越

陆东福指出,党的十八大以来,我国铁路事业实现了重大跨越和加快发展,大家的出行体验更加美好。

铁路建设加快推进。全国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高铁营业里程达到2.5万公里,“四纵四横”高铁主骨架提前建成并成网运营。

技术装备世界领先。我国铁路电气化率、复线率分别达到68.2%、56.5%,居世界第一和第二位。铁路技术装备实现升级换代,动车组上线运营达2980组。形成了一大批具有自主知识产权、世界领先的技术创新成果。

技术经济水平全面跃升。路网运输能力和效率显著提升,主要运输经济指标稳居世界第一。高铁带动了沿线经济增长和相关产业结构优化升级,推动了区域、城乡协调发展和生态文明建设,产生巨大的溢出效应。

以改革推动铁路高质量发展

2013年铁路实施政企分开以来,铁路系统从总公司到所属18个铁路局建立了管理制度体系。去年又顺利实施了铁路局公司制改革和总公司机关组织机构改革,制定了发展混合所有制经济的意见和新建铁路项目吸引社会投资暂行办法,同时大力推进铁路运输供给侧结构性改革。

“目前,一些改革成效已经显现,一些改革重点已经破题,铁路改革正处在关键窗口期,急需我们坚定不移地深化推进。”陆东福说。

他表示,一方面加强党对国铁企业的全面领导,正确处理好政府、企业、市场三者的关系。另一方面加快建立具有中国特色现代国铁企业制度和运行机制,力求取得新突破,推动中国铁路高质量发展。

尽快完成总公司公司制改革;积极推动铁路领域混合所有制改革和铁路资产资本化股权化证券化改革,探索推进铁路企业发行资产支持证券工作;研究以路网运营企业、专业运输企业及非运输企业为重点的资源整合、资产重组、股改上市等方案,推出一批对社会资本有吸引力的项目;继续深化铁路运输供给侧结构性改革,加快铁路网与互联网的融合发展,增强铁路企业发展活力。

参考观研天下发布《2018--2023年中国铁路信息化市场运营态势及投资战略研究报告》

未来将打造智能高铁

去年,具有世界先进水平的高速动车组“复兴号”以350公里的时速在京沪高铁率先投入运营。百姓期盼有更多的“复兴号”开进自己的家乡。

陆东福表示,目前铁路已开行不同时速的“复兴号”动车组79对,通达23个省会级城市。下一步将进一步加快“复兴号”系列产品的研发应用,到3月底开行对数将增加至85.5对,年内还将组织更多的“复兴号”动车组上线,不断扩大“复兴号”开行范围。

未来的高铁什么样?将达到怎样的规模?

陆东福说,基于云计算、物联网、大数据、北斗定位、5G通信、人工智能等先进技术,我国高铁未来将向智能化方向发展,实现新一代信息技术与高速铁路技术的集成融合。“未来的中国铁路,要达到三个世界领先:路网规模和质量世界领先,技术装备和创新能力世界领先,运输安全和经营管理水平世界领先。”陆东福说。

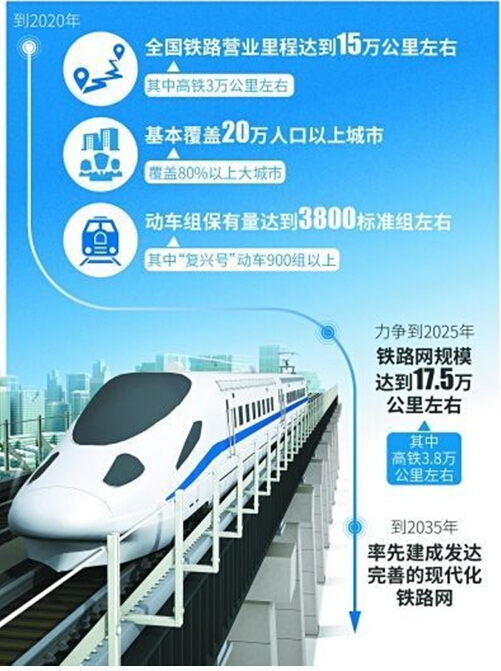

未来几年,铁路建设投资仍将高位运行,有序安排,每年都会有数千公里新线投产运营。到2020年,全国铁路营业里程达15万公里左右,基本覆盖20万人口以上城市,其中高铁3万公里左右,覆盖80%以上的大城市;力争到2025年,铁路网规模达17.5万公里左右,其中高铁3.8万公里左右;到2035年,率先建成以“八纵八横”为骨架的发达完善的现代化铁路网,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖,为基本实现社会主义现代化提供强大运输保障。

稳步推进中国铁路走出去

陆东福指出,2018年要在三个方面推动中国铁路更好地走出去,更好地服务国家外交大局和“一带一路”建设。

推动中国高铁标准走出去。铁路总公司近年来主动参与国际标准制修订工作,截至去年底共主持参与国际标准化组织、国际铁路联盟重要国际标准55项,成为国际铁路标准制修订的重要力量。目前,中国高铁标准在印尼雅万、中泰铁路等项目得到积极应用。下一步将进一步深化铁路标准国际化工作,扩大中国标准的国际影响力;以“复兴号”动车组为重点,加强重要知识产权运营管理和海外布局。

推动中欧班列物流品牌走出去。截至今年2月底,中欧班列累计开行数量已突破7200列,开行线路达61条,国内开行城市达38个,可到达欧洲13个国家、36个城市,成为“一带一路”建设的标志性成果。下一步,将充分发挥七国中欧班列运输联合工作组和中欧班列运输协调委员会国际国内两个平台作用,推动中欧班列稳定增长和高质量发展。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。