国际化是家电企业拓宽市场的主要方式

拓宽国际市场空间,突破本土发展瓶颈。对于本土市场较小的家电企业来说,进军海外市场可以迅速开拓新的发展空间,避免因市场容量小、过饱和等问题阻碍企业发展。伊莱克斯是一家瑞典家电企业,而瑞典人口至今仍不足1000万,本土市场很难给予公司足够的发展空间,所以公司成立起就积极推进国际化,最终成为了全球家电龙头。

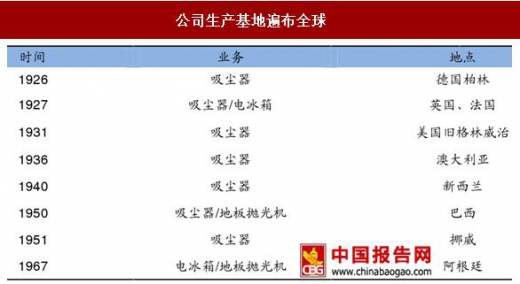

海外设立工厂,实现国际市场渗透。直接通过海外建设工厂、分公司等生产、销售机构,实现生产本地化,可以在拓宽国际市场的同时,降本增效,避免跨国销售的贸易壁垒。伊莱克斯凭借海外设立生产基地等手段,在成立的十年内,在全球拥有5家工厂,20家子公司和250多家办公室,迅速拓展了国际业务与市场。

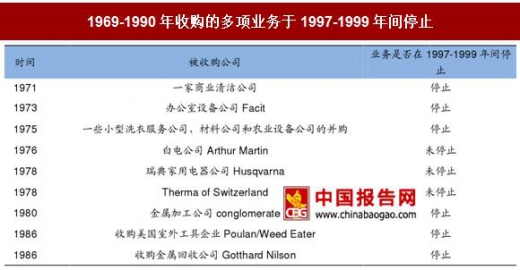

并购拓宽产品线,巩固全球市场地位。通过收购的方式可以快速实现产品多样化,并依托被收购公司的资源,直接进入相应海外市场,同时收购后将进一步巩固公司的市场地位。1969-1989年,在具有充足资金保证的情况下,公司开始近乎疯狂的收购,净利润增长约48倍。

收购提速产品多样化,推进多品牌战略。公司通过收购与研发由一家以生产吸尘器为主的公司逐渐发展出了以厨电、洗衣机、小家电、家用护理产品等为主的产品框架,旗下包括多个国际知名品牌。也正是因为收购带来的产品与品牌框架的完善,让公司能够迅速成为一家多品类全球家电企业。

盲目收购或将埋下盈利隐患。在进行海外收购的同时,应结合现有业务情况,考虑长期发展目标,谨慎收购。伊莱克斯1969年后收购的大量与家电无关业务直接影响了20世纪90年代初公司的盈利能力,这种影响直到1997年公司进行业务整合才得以缓解,这类收购不仅浪费了资金,也使得公司在90年代初发展缓慢。

收购失败可能面临巨额损失。公司在2014年发起了美国通用电气家电部门的收购,轰动一时,但此笔收购在美国司法部门的介入下宣告失败,为此公司向通用电气支付1.75亿美元的终止费,CEO辞职,股价大跌,市值缩水近30%。

海外市场运营中品牌管理是关键

虽然伊莱克斯在其国际化历程中有过许多海外市场开拓的成功案例,但在中国的发展却十分不顺,公司1996年收购长沙中意冰箱厂,仅三年便亏损6000万,至今市场份额仍然处于较低水平,整个区域市场的收入增长缓慢

海外运营中应重点关注品牌问题。通过分析公司在中国的运营历程,可以发现公司在中国市场的失败主要与品牌定位有关: 过度授信放权,放弃公司品牌战略; 频换高管,品牌定位摇摆不定。

过度授信放权,放弃公司品牌战略。伊莱克斯经历了在中国市场的水土不服的失败后,对中国公司过度授信放权,监管较少,听任采取高额终端返利、控制成本和低价策略等方法,虽然该方法取得了一定的效果,却与公司全球战略相悖,使得公司在中国市场沦为中低端品牌,与多数国产品牌为伍。失去了品牌光环的伊莱克斯面临更加严峻的竞争,也导致日后“品牌回归”战略阻碍重重。

频换高管,品牌定位摇摆不定。公司多次变换高管导致品牌定位、营销渠道建设等政策不断频繁调整,致使两种定位市场均无法实现增长,同时,高端低端产品定位的频繁变化也进一步模糊了消费者的品牌认知。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。