“十三五”时期,上海市生态环境保护事业发展取得新成就,污染防治攻坚战阶段性目标任务全面完成,环境基础设施能力水平持续提升,环境治理体系和治理能力不断完善,生态环境质量明显改善。根据《上海市生态环境保护“十四五”规划》资料显示,2020年,上海市全面完成“五违四必”重点区域整治任务,全市河湖基本消除劣Ⅴ类水体,化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)四项主要污染物排放量,分别较2015年削减68.1%、38.1%、46%和25.1%,均超额完成国家下达的减排目标。

| “十三五”时期上海市生态环境保护发展成效 |

|

| 污染防治攻坚战阶段性目标任务全面完成 |

蓝天保卫战方面,全面取消分散燃煤,完成中小燃气(油)锅炉的提标改造,燃煤电厂实现超低排放。完成挥发性有机物(VOCs)治理3262家。实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”,上海港率先实施船舶低排放控制措施。高污染车辆淘汰、新能源车推广、非道路移动机械污染治理等走在全国前列。碧水保卫战方面,全面完成水源保护区排污口调整。启动苏州河环境综合整治四期工程。全面落实河湖长制,全市河湖基本消除劣Ⅴ类水体。净土保卫战方面,完成农用地土壤详查和类别划定,在全国率先完成重点企业用地基础信息调查,完成南大、桃浦等重点区域土壤修复试点。垃圾分类攻坚战方面,率先出台生活垃圾分类地方性法规,全程分类体系基本建成。重点区域综合整治方面,全面完成“五违四必”重点区域整治任务,“五违”集中成片区域基本消除。完成两轮金山地区环境综合整治,区域环境质量明显改善。 |

| 环境基础设施能力水平持续提升 |

完成31座城镇污水厂提标改造和17座污水厂新扩建工程,总处理能力达到840万立方米/日,城镇污水处理率达到97%左右,污泥设施规模突破1000吨干基/日。完成1700余个直排污染源截污纳管、54座雨水泵站截流改造,完成2.1万余处雨污混接改造。实施40.9万户农村生活污水处理设施改造,农村生活污水处理率达到88%。新增生活垃圾焚烧和湿垃圾集中处理能力1.7万吨/日,无害化处理总能力达到4.2万吨/日。危废焚烧规模达到36.5万吨/年。黄浦江两岸45公里公共空间基本贯通开放,7个郊野公园先后建成开放,人均公园绿地面积达到8.5平方米,森林覆盖率达到18.49%。 |

| 推动绿色高质量发展取得明显成效 |

划定生态保护红线,守牢生态资源环境底线。完成低效建设用地减量66.8平方公里。坚决淘汰“三高”落后产能,累计完成市级产业结构调整项目5908项,产业结构成片调整重点区域51个,实现铁合金、平板玻璃、皮革鞣制全行业退出。严控煤炭消费总量,煤炭消费总量占一次能源比重从37%下降到31%左右,非化石能源占比达到17.6%。推广新能源汽车42.4万辆,集装箱铁海联运达到26.79万标准箱。推广绿色建筑总面积2.33亿平方米、装配式建筑1.5亿平方米。大力发展绿色生态循环农业,农产品绿色认证率达到24%,畜禽粪污资源化利用率达到97%。 |

| 环境治理体系和治理能力不断完善 |

印发《关于加快构建现代环境治理体系的实施意见》,全面启动现代环境治理体系建设工作。修订环境保护、大气污染防治、排水与污水处理等6项地方性法规和建筑垃圾处理等市政府规章,发布9项地方标准。完成第二次全国污染源普查,基本实现固定污染源排污许可证全覆盖。完成环境税费制度改革。全面推广环境污染第三方治理。持续深化长三角区域污染联防联控。 |

| 生态环境质量明显改善 |

2020年,全市化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)四项主要污染物排放量,分别较2015年削减68.1%、38.1%、46%和25.1%,均超额完成国家下达的减排目标。2020年,全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度为32微克/立方米,较2015年下降36%;环境空气质量指数(AQI)优良率为87.2%,较2015年上升11.6个百分点。地表水主要水体水质稳定改善,主要河流断面水环境功能区达标率为95%,较2015年提高71.4个百分点;优Ⅲ类断面占比74.1%,较2015年上升59.4个百分点,无劣Ⅴ类断面。 |

上海市生态环境保护“十四五”规划主要内容

《上海市生态环境保护“十四五”规划》显示,到2025年,生态环境质量稳定向好,生态服务功能稳定恢复,节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式初步形成,生态环境治理体系和治理能力现代化初步实现,让绿色成为上海城市发展最动人的底色,成为人民城市最温暖的亮色,为早日建成令人向往的生态之城和天蓝地绿水清的美丽上海奠定扎实基础。

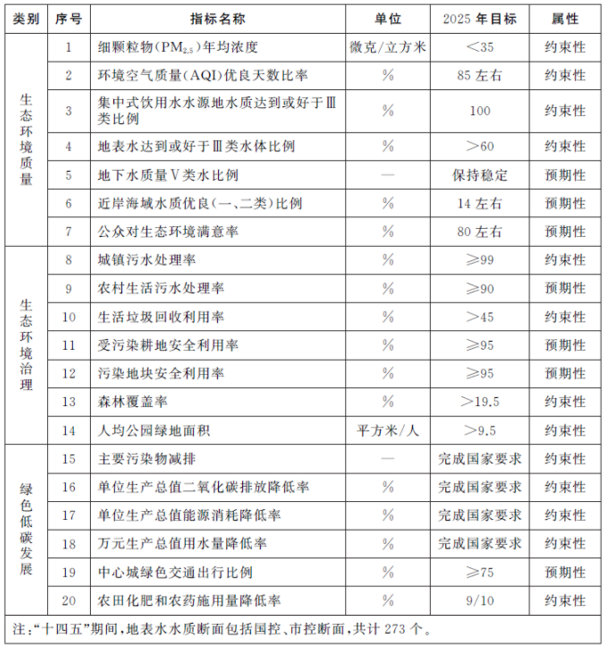

具体来看,生态环境质量方面。观研报告网发布的资料显示,到2025年,大气六项常规污染物全面稳定达到国家二级标准,部分指标优于国家一级标准。其中,PM2.5年均浓度稳定控制在35微克/立方米以下;AQI优良率稳定在85%左右,全面消除重污染天气;集中式饮用水水源地水质稳定达到或好于Ⅲ类,地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到60%以上,重要江河湖泊水功能区基本达标,河湖水生态系统功能逐步恢复;土壤和地下水环境质量保持稳定;近岸海域水质优良率稳定在14%左右。

根据观研报告网发布的《2021年中国水生态环境保护市场分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》显示。生态环境治理方面。到2025年,城镇污水处理率达到99%,农村生活污水处理率达到90%以上,生活垃圾回收利用率达到45%以上;受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到95%以上;森林覆盖率达到19.5%以上,人均公园绿地面积达到9.5平方米以上;湿地保护率维持50%以上,生态系统功能逐步恢复。

绿色低碳发展方面。主要污染物减排完成国家相关要求,碳排放总量提前实现达峰,单位生产总值二氧化碳排放、单位生产总值能源消耗、万元生产总值用水量持续下降并完成国家要求,农田化肥施用量和农药使用量分别下降9%和10%。

| 上海市“十四五”生态环境保护主要任务 |

| (一)全面推进绿色高质量发展,提前实现碳排放达峰 |

| (二)深入打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量 |

| (三)提升生态系统服务功能,维护城市生态安全 |

| (四)坚持制度创新引领,构建现代环境治理体系 |

| 全面推进绿色高质量发展,提前实现碳排放达峰任务主要措施及目标 |

|

| 产业结构转型升级 |

重点行业结构调整。严格控制钢铁产能,加快发展以废钢为原料的电炉短流程工艺,减少自主炼焦,推进炼焦、烧结等前端高污染工序减量调整。废钢比力争达到15%以上。 |

| 以清洁生产一级水平为标杆,引导企业采用先进适用的技术、工艺和装备实施清洁生产技术改造,推进化工、医药、集成电路等行业清洁生产全覆盖,推广船舶、汽车等大型涂装行业低挥发性产品替代或减量化技术。到2025年,推动450家企业开展清洁生产审核,建成50家清洁生产示范企业。 |

|

| 绿色农业高质量发展。加大农业绿色生产技术推广力度,建立水稻绿色生产示范基地、蔬菜绿色生产示范基地。到2025年,地产绿色优质农产品比例达到70%,绿色农产品认证率达到30%以上。开展化肥农药减量增效行动,推进10万亩蔬菜绿色防控集成示范基地和2万亩蔬菜水肥一体化项目建设。发展生态循环农业,集中打造2个生态循环农业示范区、10个示范镇、100个示范基地。探索在不同类型生产主体之间形成互惠互利、协同发展的模式,建立生态循环农业工作长效机制。鼓励水产养殖企业、养殖户试点生态循环模式,建设12个美丽生态牧场,建设100个国家级水产健康养殖示范场,水产绿色健康养殖比重达到80%。 |

|

| 优化调整能源消费结构 |

严格控制煤炭消费总量。积极争取提高外来低碳电消纳,新增用电需求主要由区域内清洁能源发电和区域外输电满足。到2025年,全市煤炭消费总量较2020年下降幅度完成国家下达目标,占一次能源消费比重下降至30%左右。 |

| 加快实施清洁能源替代。完善天然气产供储销体系,推进上海LNG站线扩建项目和沪苏、沪浙省际管网互联互通,形成国际国内、海上陆上、现货长协的多气源联保联供格局。到2025年,天然气消费量占一次能源消费比重达到17%左右。 |

|

| 提升重点领域节能降碳效率。到2025年,电力、钢铁、有色金属、建材、石化、化工等重点行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。 |

|

| 深化交通运输结构调整 |

绿色高效交通运输体系建设。打造公交优先、慢行友好的城市客运体系,进一步完善一体化公共交通体系。到2025年,中心城公交出行比重达到45%以上,中心城绿色出行比例达到75%以上。深化集疏运结构调整和站点布局优化,鼓励沿江港航资源整合,集装箱水水中转比例不低于52%。积极发展江海联运、江海直达、滚装运输、甩挂运输等运输组织方式,基本形成规模化、集约化和快捷高效的现代化航运集疏运体系。 |

| 移动源能源结构调整。公交汽车、巡游出租车、党政机关公务车辆、中心城区载货汽车、邮政用车全面使用新能源汽车,国有企事业单位公务车辆、环卫车辆新能源汽车占比超过80%,网约出租车新能源汽车占比超过50%,重型载货车辆、工程车辆新能源汽车明显提升。积极开展氢燃料电池汽车示范车应用,建成运行70座以上加氢站,燃料电池汽车达到万辆级规模以上。加大内河新能源船舶推广力度。 |

|

| 高标准建设绿色发展新高地 |

打造新城建设运行新模式。“十四五”期末,新城绿色交通出行比例达到80%。到2025年,新城水功能区水质达标率达到95%左右,污染地块安全利用率达到100%,全面实现原生生活垃圾零填埋,工业固废资源化利用水平位于全市前列。 |

| 高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区。在先行启动区开展近零碳试点示范,到2025年,努力实现PM2.5达标和二氧化碳排放达峰。 |

|

| 高起点打造临港新片区国家绿色高质量发展新标杆。到2025年,森林覆盖率达到15%。打造亲水美丽的海绵城市,编制海绵城市专项规划,完善技术标准体系,加强滴水湖高品质风景区建设。强化固体废弃物资源化利用,推进企业绿色供应链建设,打造一批绿色工厂和循环化园区。建设生活源固废集运利用综合体。提升区域环境质量,水功能区水质达标率保持100%。 |

|

| 深入打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量任务主要措施及目标 |

||

| 水环境综合治理 |

全面保障饮用水水源地安全 |

- |

| 水源地环境监管。严格落实饮用水水源地环境保护要求,完善水源地生态保护补偿政策。加强对饮用水水源保护区内流动风险源和周边风险企业的监管。持续完善饮用水水源污染事故应急预案,加强太浦河水源地与上游的联动共保,完善太浦河突发水污染事件应急联动机制。到2025年,全市集中式饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类以上水质标准。 |

||

| 提升污水处理系统能力和水平 |

污水和污泥处理处置。实施竹园污水处理厂四期、泰和污水处理厂二期、白龙港污水处理厂三期工程建设,启动郊区14座污水处理厂扩建工程。统筹污水厂污泥、河道淤泥、通沟污泥工程设施建设,推进煤电基地污泥掺烧。开展泰和、竹园四期污泥干化工程及白龙港片区干化焚烧设施建设,建成浦东新区、嘉定区等污泥独立焚烧设施。到2025年,全市城镇污水处理率达到99%。 |

|

| 农村生活污水处理。实施农村生活污水治理续建与新建项目,逐步推进已建农村生活污水处理设施提标改造,农村生活污水处理率达到90%以上。 |

||

| 着力防控城乡面源污染 |

初雨治理和雨污混接改造。建成桃浦、长桥、龙华、天山、曲阳和泗塘等6个中心城区初期雨水调蓄项目,实现周边24个分流制排水系统初雨调蓄。 |

|

| 农业面源污染防治。到2025年,规划保留的水产养殖场实现尾水处理设施建设覆盖率达到80%以上。农田化肥和农药总施用量分别下降9%和10%。 |

||

| 海绵城市建设。到2025年,40%以上城市建成区达到海绵城市建设要求。 |

||

| 加强河湖治理和生态修复 |

水生态保护修复。。持续推进淀山湖等湖库富营养化治理,实施主要河湖氮磷总量控制。以街镇为单元,开展集中连片区域化治理,建设50个生态清洁小流域。 |

|

| 入河排污口排查整治。到2025年,基本完成全市入河排污口排查溯源,建成统一的入河排污口信息管理系统和监测网络。分类整治入河排污口,取缔一批、合并一批、规范一批。 |

||

| 提升大气环境质量 |

持续深化VOCs污染防治 |

新一轮VOCs排放综合治理。到2022年,完成石化等六大领域24个工业行业、4个通用工序、恶臭污染物排放企业的综合治理,工业VOCs排放量较2019年下降10%。 |

| 加大移动源污染防控力度 |

- |

|

| 持续推进面源治理 |

农业源大气污染物排放控制。到2025年,粮食生产功能区、蔬菜生产保护区氨减排技术推广应用力争达到80%。 |

|

| 社会源排放综合治理。到2022年,完成储油库底部装油方式改造,新增运输汽油的油罐车不得配备上装密闭装油装置。完成原油和成品油码头油气回收,新建原油、汽油(类似汽油)、煤油、石脑油等装船作业线全部安装油气回收设施,新建150总吨以上的国内航行游船应当具备码头油气回收条件。 |

||

| 土壤和地下水环境保护 |

农用地污染风险防控 |

- |

| 建设用地风险管控 |

- |

|

| 地下水污染防控 |

- |

|

| 近岸海域环境保护 |

海洋生态保护修复 |

按照海洋生态红线管控要求,严禁占用自然岸线的建设项目,确保大陆自然岸线保有率不低于12%。 |

| 控制入海污染物排放 |

- |

|

| 海洋环境风险防范 |

- |

|

| 固体废物系统治理 |

源头减量 |

- |

| 提升处理处置能力 |

到2025年,全市生活垃圾焚烧处理能力稳定在2.9万吨/日,湿垃圾处理能力达到1.1万吨/日,应急填埋场应急处理能力达到5000吨/日。加强生活垃圾配套转运设施建设,改造市、区两级中转设施,合理配置湿垃圾专用转运设备及泊位,转运能力达到2万吨/日。 |

|

| 完善资源化利用体系 |

加快建筑垃圾资源化利用设施建设,全市建筑垃圾末端集中处理能力达到590万吨/年。 |

|

| 种养殖废弃物综合利用。提升畜禽粪污资源化利用水平,推广清洁养殖工艺和粪污资源化利用模式。到2025年,全市畜禽粪污资源化利用率达到98%。持续推进粮油作物秸秆和蔬菜等种植业废弃物资源化利用,支持和引导秸秆离田利用产业化发展。到2025年,全市粮油作物秸秆综合利用率稳定在98%以上。 |

||

| 提升生态系统服务功能,维护城市生态安全任务主要措施及目标 |

||

|

|

措施 |

目标 |

| 优化生态空间格局 |

生态廊道建设 |

到2025年,全市净增森林面积24万亩。 |

| 公共绿地空间建设 |

到2025年,全市新增公园600座左右,人均公园绿地面积增加1平方米。加强骨干绿道建设,新建绿道1000公里以上,其中骨干绿道500公里以上。加强立体绿化建设,新增立体绿化面积200万平方米以上。 |

|

| 加强生态系统与生物多样性保护 |

自然保护地管理 |

- |

| 湿地生态保护修复 |

- |

|

| 生物多样性保护 |

- |

|

| 健全生态系统监管体系 |

生态质量监测 |

- |

| 生态监督管理 |

- |

|

| 强化生态环境风险防范 |

辐射环境安全管理 |

- |

| 环境风险防控 |

- |

|

| 重金属污染防治 |

- |

|

| 新污染物防治 |

- |

|

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。